近日,娱乐城

新型电池物理与技术教育部重点实验室杜菲教授、田瑞源研究员与清华大学化学工程系张强教授合作在无负极钠金属电池研究方面取得重要进展,相关成果以“A k Descriptor to Design of Current Collectors for Anode-Free Sodium Batteries”为题,于2025年7月23日在线发表在《先进材料》上(Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.202504760)。

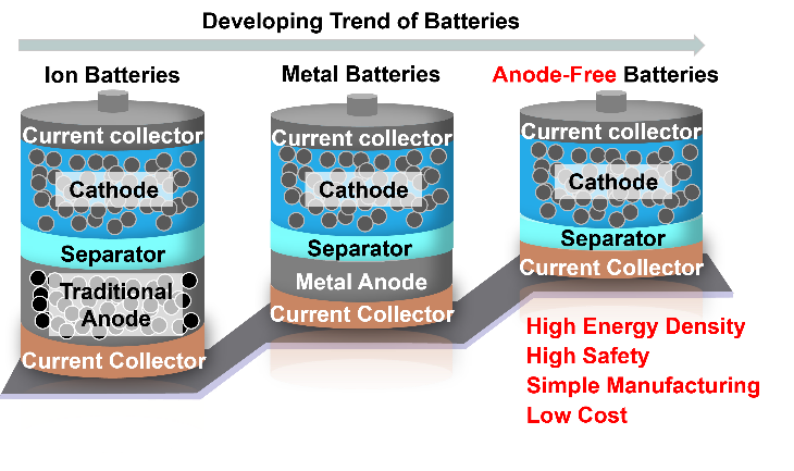

钠离子电池(Sodium-Ion Batteries, SIBs)凭借钠资源储量丰富和成本低廉的优势,被视为智能电网储能系统的重要发展方向。然而,钠的原子质量较高,导致其能量密度普遍低于160 Wh kg⁻¹,难以满足如电动汽车和电动船舶等对高能量密度有严格要求的应用领域。此外,传统SIBs通常需使用过量的负极材料,极大地降低了电池的能量密度。无负极钠金属电池通过舍弃负极材料大幅度提升电池的能量密度。其工作原理为:在充电过程中,正极中的钠离子直接在集流体(如铜箔)表面通过电化学反应沉积钠金属作为负极。但该体系面临严峻挑战:钠金属的高反应活性、剧烈的电极体积变化,特别是不可控的钠枝晶生长等问题,导致无负极电池的循环寿命急剧下降,只能循环几十圈。更为关键的是,目前集流体设计策略普遍缺乏深入的理论指导,这严重制约了无负极钠金属电池的实用化进程和进一步发展。

图1. 无负极电池示意图

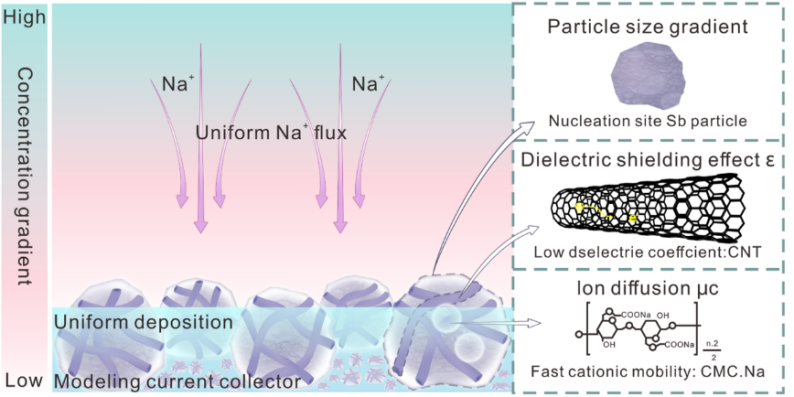

针对上述问题,团队基于凝聚态物理中的“扩散—限制凝聚”(DLA)理论,通过数学推导得到了影响钠金属电化学沉积的关键因子——局部电势差(δV)的表达式,并解耦出三个关键物理参数:集流体的介电常数(ɛ)、离子迁移率(μ_C)和近表面的电解液浓度变化(δC_C)。在实验上,团队通过构建碳纳米管基三维集流体降低介电常数(ɛ)、引入纳米/微米锑颗粒梯度调控电解液浓度变化(δC_C)和羧甲基纤维素钠(CMC-Na)提高离子迁移率(μ_C),成功制备了多物理参数优化的集流体(N-Sb@M-Sb@CNT@C-Na)。该集流体展现出优异的电化学性能:在 0.5 mA cm-2 电流下循环超过 24 个月,甚至在20 mA cm-2 的超高电流密度下也能循环 8000 次,验证了理论模型的有效性。在此基础上,该工作首次引入一个定量描述符 k,作为量化评估无负极电池集流体性能的统一指标。半电池测试表明,多物理参数优化的集流体(N-Sb@M-Sb@CNT@C-Na)具有最小k值,进一步证实了理论模型的有效性。该研究提出的物理模型将作为深入理解金属电化学沉积行为的有力工具,为无负极钠电池集流体的理性设计建立了量化研究框架。

图2. 基于提出模型所构建的无负极集流体示意图

文章第一作者为娱乐城

博士研究生王震世。通讯作者为娱乐城

杜菲教授、田瑞源研究员和清华大学化学工程系张强教授。该工作得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金等项目的大力支持。

全文链接://doi.org/10.1002/adma.202504760